人形机器人为啥进步“神速”?

导读:上周去深圳采访,刚推开众擎机器人实验室的门,就被个1.38米高的“小不点儿”震住了——银灰色外壳泛着光,扫腿、出拳像模像样,跟着快节奏音乐跳舞时连节拍都不带错,跨越15厘米路障时

上周去深圳采访,刚推开众擎机器人实验室的门,就被个1.38米高的“小不点儿”震住了——银灰色外壳泛着光,扫腿、出拳像模像样,跟着快节奏音乐跳舞时连节拍都不带错,跨越15厘米路障时重心压得稳稳的,不小心跌倒了还能自己用胳膊撑着站起来。旁边的工程师笑着递来手机:“你看上个月的视频,它还只会慢慢走,现在每周都有新技能。”这台叫“小众”的人形机器人,成了我这次采访最直观的“冲击点”。

为啥能进步这么快?众擎联合创始人姚淇元的答案很直白:“把底裤都掀开了。”原来他们把机器人的部署代码和训练代码全开源到社区,全球开发者都能、修改、提建议。“比如之前‘小众’的平衡算法总晃,是个德国开发者加了个陀螺仪校准的小模块,两周就解决了。”姚淇元说,开源相当于找了 thousands of 免费“技术外援”,版本迭代自然快得像坐了火箭。

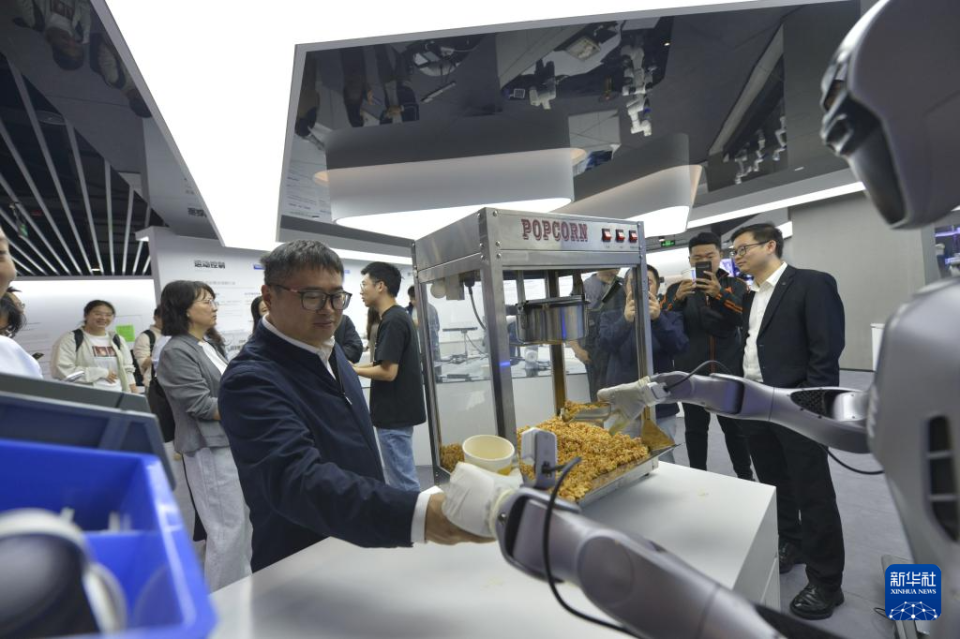

但光靠一家企业“裸奔”可不够,深圳的“产业链密度”才是真正的“加速器”。在南山区的“机器人谷”里,越疆科技、优必选、云鲸智能这些企业就隔几条街——众擎要做原型机,楼下的精密配件厂第二天就能把铝件送过来;越疆要调试机器人的抓取精度,隔壁中科院深圳先进院的专家下午就能抱着电脑来讨论。“上下楼就是上下游,产业园就是产业链。”越疆市场总监谢凯旋的话里藏着骄傲,他们的具身智能机器人能独立做煲仔饭,就是产业链“攒”出来的:先靠算法把“抓米、放锅、转锅”的动作磨到0.1毫米级,再用餐厅的实际场景数据反哺——比如顾客说“饭要软一点”,就调整加热时间;顾客说“锅巴要脆”,就加个底部温度传感器,慢慢从“会擦盘子”升级到“能当粤菜师傅”。

更关键的是,深圳还给了机器人“试错”的底气。龙岗区人工智能(机器人)署署长赵冰冰掰着手指头数:“我们开放了79类应用场景,巡逻、消防、政务引导全用上了。”比如越疆的机器人一开始做煲仔饭总糊锅,就是在龙岗的社区餐厅里收集了300多条用户反馈,才把火候控制得刚好;众擎的“小众”能学会跨越路障,是在南山的创业园里转了200多圈,才摸透“如何避开行人”的规律。“新产品不是造出来就完了,得用起来才知道痛点在哪儿。”赵冰冰说,之前有个巡逻机器人总卡在井盖缝里,就是在社区场景里跑了一个月,才把避障算法优化好。

其实这一切,都是深圳把“新兴产业”从“口号”变成“实招”的缩影。党的二十届四中全会提出要培育未来产业,龙岗区的做法很“接地气”:不仅成立了专门的机器人署,还建了机器人6S店——里面能体验弹钢琴的机器人、和小朋友踢球的机器人;打造了机器人街区,连剧场里都有机器人表演节目。“我们要做的不是‘造几个机器人’,是造一个‘从软件到场景’的生态圈。”龙岗区副区长徐红丽说,他们甚至连安全都想到了——定期给机器人做漏洞扫描,备份运行数据,不让“智能”变成“隐患”。

离开深圳那天,我在机器人6S店门口遇到个带孩子的妈妈。小朋友正踮着脚和机器人踢球,机器人故意把球踢得慢一点,让小朋友能接住。妈妈举着手机拍视频,嘴里念叨:“现在的机器人怎么这么厉害?”其实厉害的从来不是机器人本身,是深圳把“开源+产业链+场景”拧成了一股绳——当企业愿意共享技术,产业链愿意互相托举,政府愿意给机会试错,人形机器人的“每周迭代”,不过是水到渠成的事。

风里飘着深圳特有的潮湿气息,看着机器人和小朋友笑成一团,突然懂了:所谓“未来已来”,不是某个公司的“黑科技”,是一群人、一条链、一座城,一起把科幻里的“机器人”,变成了生活里的“小伙伴”。